耳の症状にはさまざまなものがあり、それぞれに原因となる病気が異なります。ここでは、代表的な耳の症状と、それぞれに関連する可能性のある病気についてご紹介します。

耳がいたい(耳痛)

耳の痛みは、耳そのものに原因がある場合と、のどや顎の病気が関係している場合があります。

【考えられる病気】

- 急性中耳炎(子どもに多い)

- 外耳炎(耳掃除のしすぎが原因になることも)

- 外耳道真菌症(カビによる感染)

- 耳管狭窄症(耳抜きがうまくできない状態)

- 顎関節症(耳の近くの関節のトラブル)

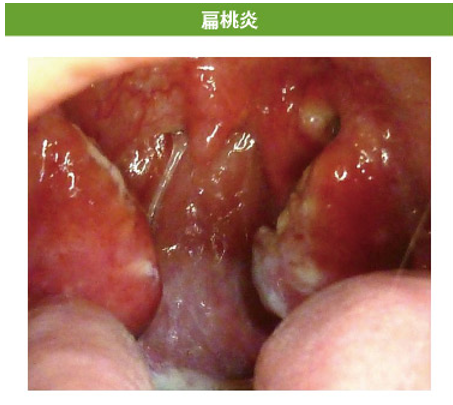

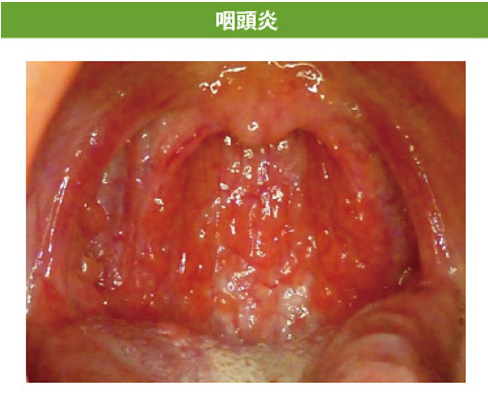

- 咽頭炎や扁桃炎(のどの炎症による関連痛)

耳がつまった感じ(耳閉感)

耳がふさがったような違和感は、耳の換気機能の問題や耳あか、音の伝わり方の異常など、さまざまな原因で起こります。

【考えられる病気】

- 耳がつまった感じ(耳閉感)

- 耳管機能障害(飛行機や高低差で悪化することも)

- 滲出性中耳炎(鼓膜の奥に水がたまる)

- 耳あか(耳垢栓塞)

- 低音障害型感音難聴(ストレスが関与することも)

- 突発性難聴(突然の聞こえの低下を伴う)

- メニエール病(耳閉感+めまいの組み合わせ)

聞こえが悪い(難聴)

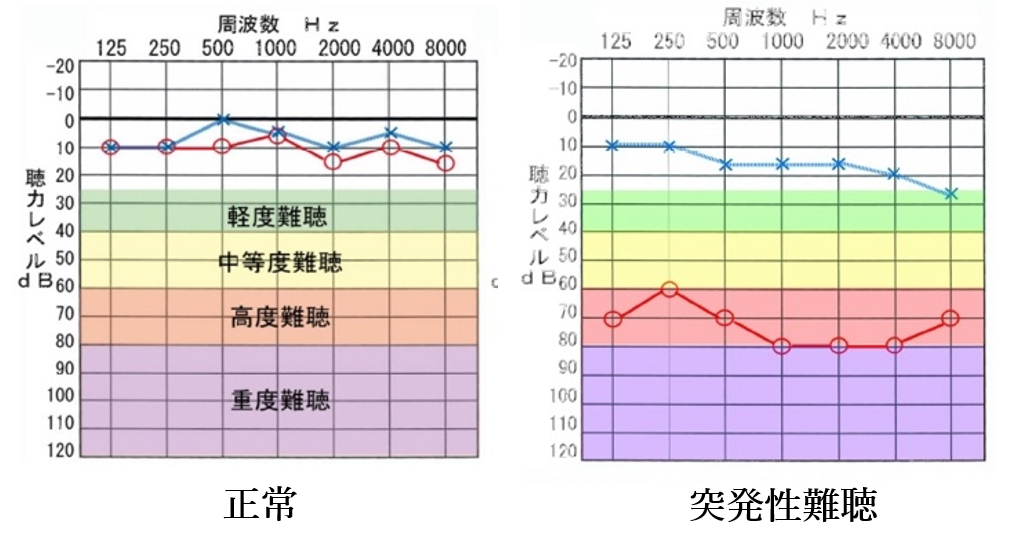

難聴は「音を伝える部分のトラブル(伝音難聴)」と「音を感じ取る部分のトラブル(感音難聴)」に分けられます。加齢や突発的な病気、長年の騒音暴露など、原因はさまざまです。

【考えられる病気】

- 突発性難聴(早期治療が重要)

- 加齢性難聴(年齢にともなう変化)

- 急性・慢性・滲出性中耳炎(音の伝わりが悪くなる)

- 音響外傷(大きな音にさらされたあと)

- 耳硬化症(鼓膜の奥の骨が硬くなる病気)

- 真珠腫性中耳炎(放置すると骨を破壊する中耳炎)

耳鳴り

周囲に音がないのに「キーン」「ジー」などの音が聞こえる状態です。耳鳴りは単独でも起こりますが、難聴やめまいを伴う場合もあります。

【考えられる病気】

- 突発性難聴

- メニエール病

- 加齢性難聴

- 音響外傷

- 頭蓋内の血管異常(拍動性の耳鳴りの場合)

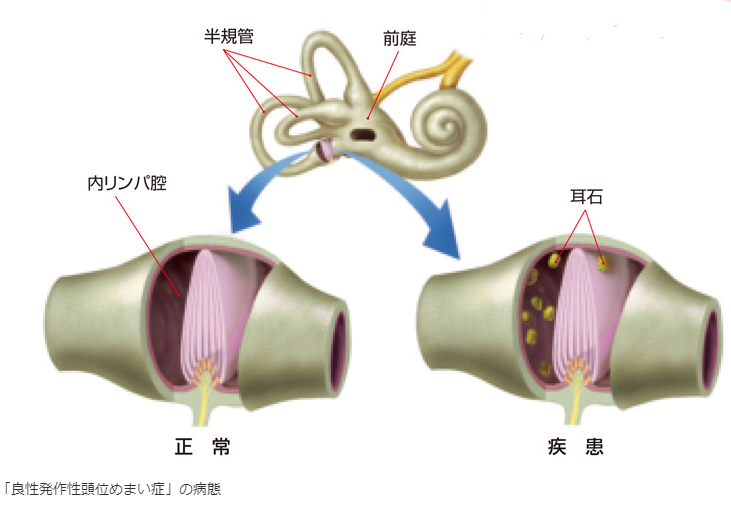

めまい

耳の奥にある「平衡感覚」を司る器官の異常が原因となるめまいは、耳鼻科的な疾患でよく見られます。回転するようなめまいや、ふらふらする感覚が出現します。

【考えられる病気】

- 良性発作性頭位めまい症(頭を動かしたときにめまいが起こる)

- メニエール病(耳閉感や耳鳴りを伴う)

- 前庭神経炎(ウイルス感染が原因のことも)

- 脳血管障害(脳の異常によるめまいで、頻度は低い)

- 突発性難聴(めまいを伴うことがある)

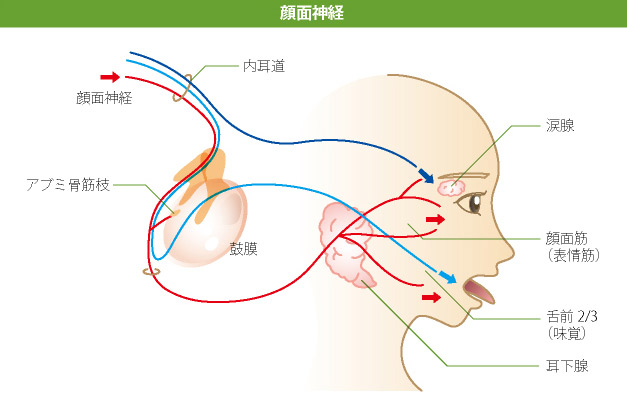

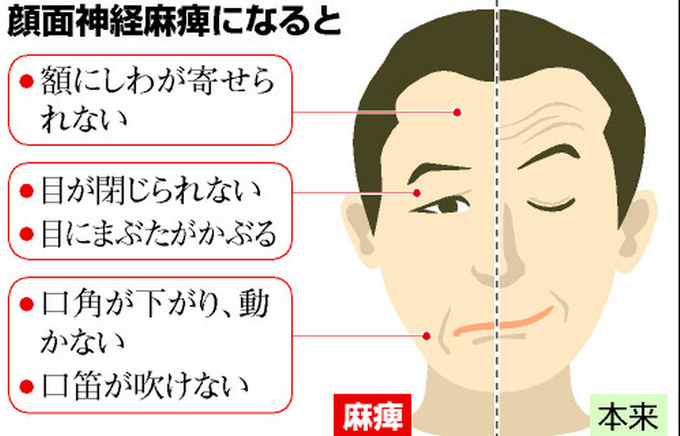

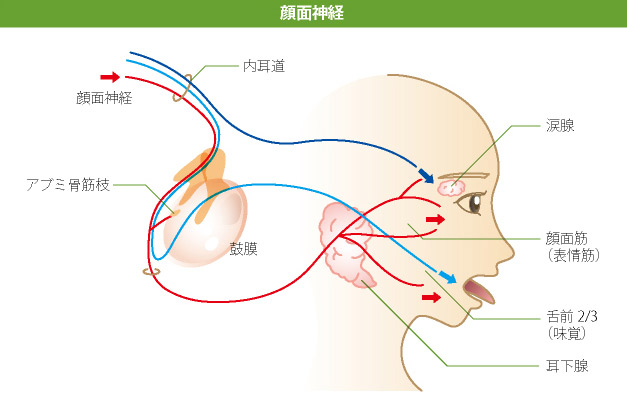

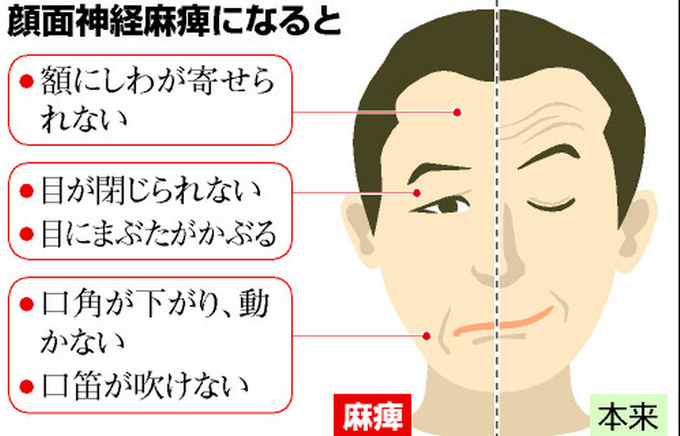

顔の動きが悪い(顔面神経麻痺)

顔の表情をつくる筋肉の動きが悪くなる場合、顔面神経という神経の異常が関係しています。早めの診断・治療が重要です。

【考えられる病気】

- ベル麻痺(原因不明の顔面神経の麻痺)

- ハント症候群(帯状疱疹ウイルスによる顔面神経の麻痺)

- 中耳炎・真珠腫(耳の中の炎症が神経に波及)

- 脳腫瘍や脳幹疾患(まれに見られる)

- 耳下腺腫瘍(神経の通り道にできた腫瘍による麻痺)

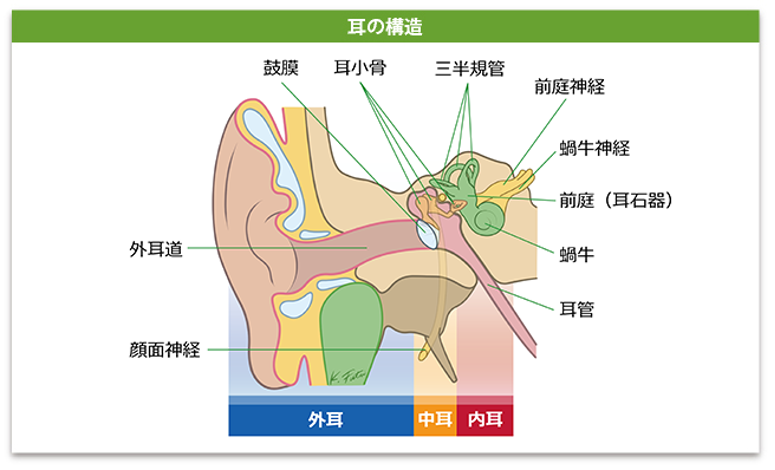

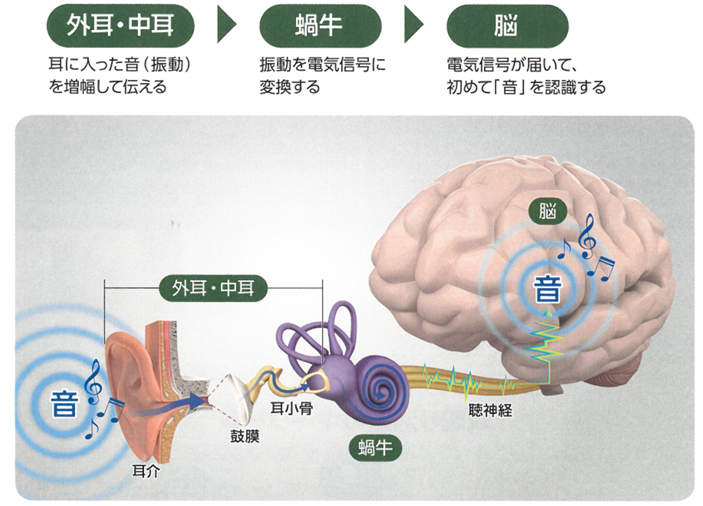

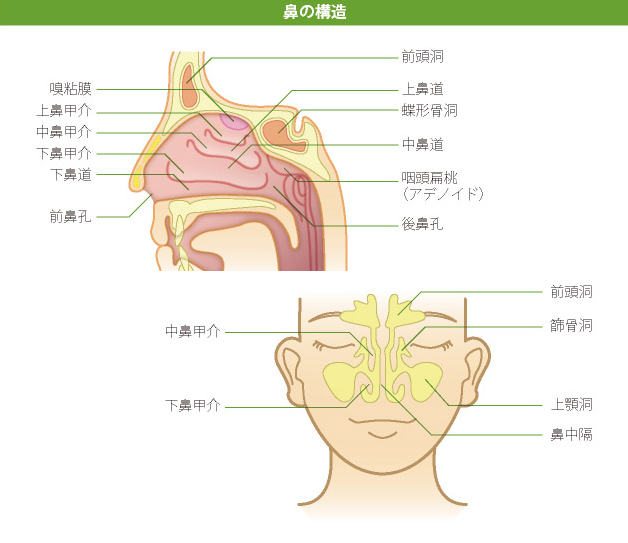

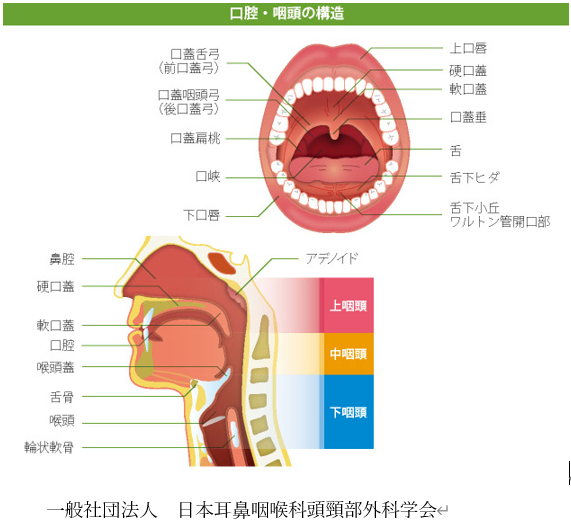

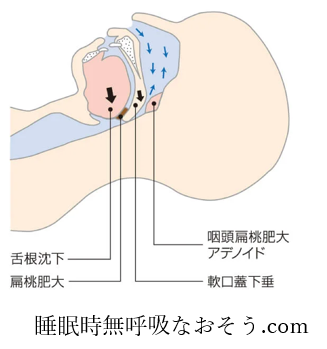

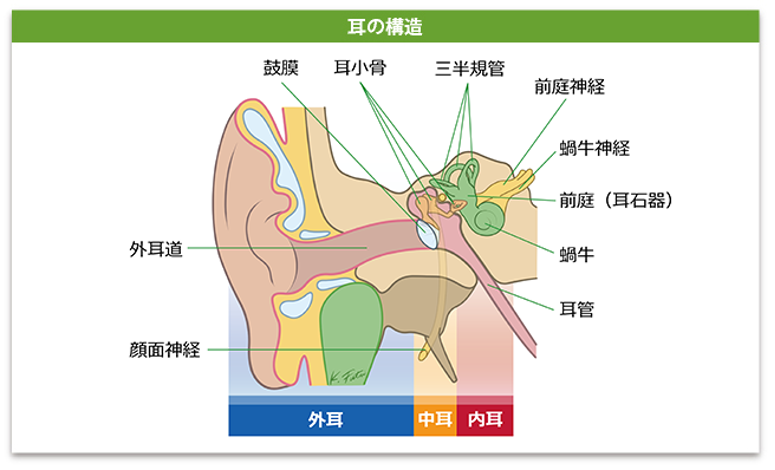

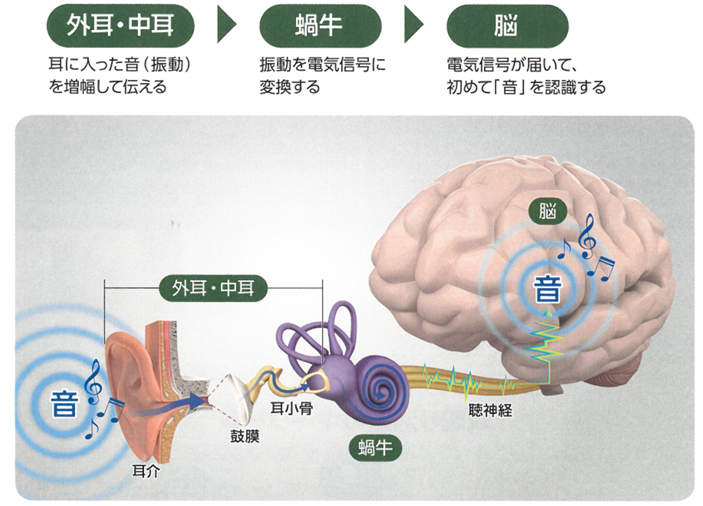

耳には、音を伝える

聴覚機能と、体のバランスを保つ

平衡機能の2つの大切な役割があります。

「外耳(がいじ)」「中耳(ちゅうじ)」「内耳(ないじ)」の3つから構成されており、それぞれが異なる役割を果たしています。

- 外耳:音を集めて鼓膜に伝える働きをします。

- 中耳:鼓膜の振動を耳小骨とよばれる小さな骨の集合体が増幅し、内耳へと伝えます。

- 内耳:蝸牛(かぎゅう)が音を電気信号に変換する聴覚機能と、三半規管・前庭とよばれる平衡器官により体のバランスを感知する平衡機能があります。

※画像:一般社団法人 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

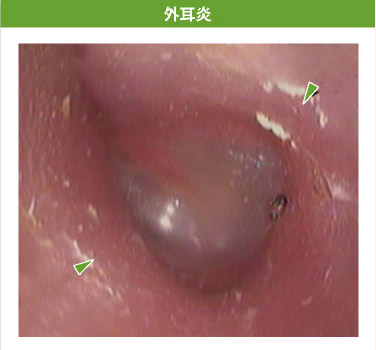

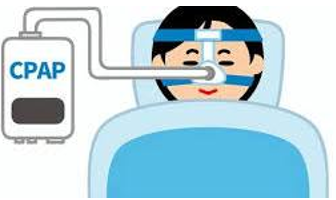

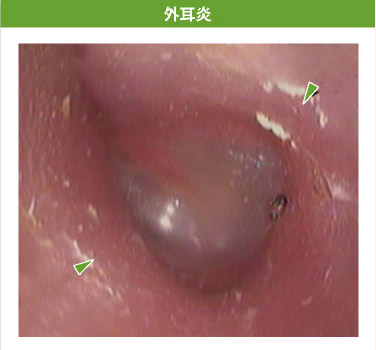

どんな病気?

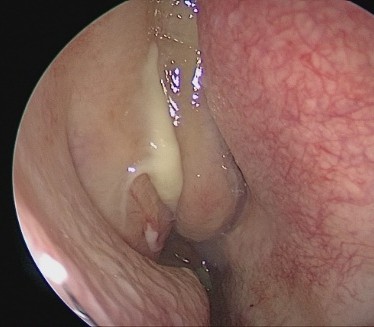

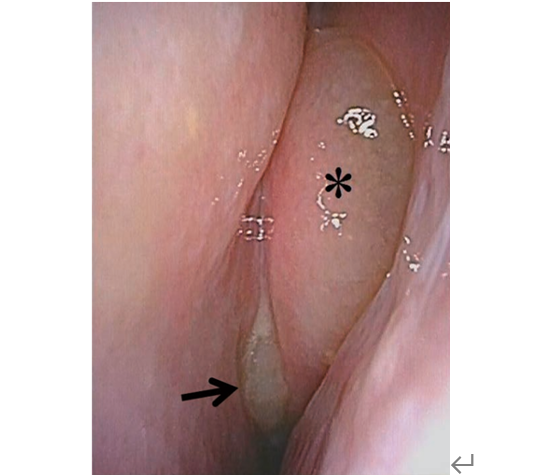

外耳炎は、耳かきや爪などで耳の中をかいてできた傷に細菌が感染し、炎症を起こすことで発症します。主な症状は耳痛と耳のかゆみで、悪化すると耳漏や耳閉感、難聴なども見られます。

原因は?

耳の入口から鼓膜の手前までを外耳といい、ここに炎症が起きると外耳炎となります。不要な耳かきや指の爪などで耳の中をかきすぎることが原因です。

症状は?

耳痛(耳の痛み)と耳のかゆみが主な症状です。炎症が強くなると耳漏(耳だれ)が生じ、外耳道が腫れて難聴(聞こえの悪化)や耳閉感(耳がつまった感覚)が見られるようになります。

検査は?

- 耳鏡検査:外耳道、鼓膜の状態を確認します。

- 培養検査:耳漏がある場合、原因菌を特定します。

※画像:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

治療法は?

- 耳処置:耳鼻咽喉科で耳の中の清掃を行います。耳だれや汚れた耳垢などを取り除き、必要に応じて生理食塩水や消毒液などで耳の中を洗浄します。

-

薬物療法:抗生剤やステロイド剤の点耳薬(耳の中にたらす薬)を使用します。炎症が強い場合、抗菌薬の内服やステロイド剤の軟膏を使用します。かゆみが強い場合、アレルギーを抑える抗ヒスタミン薬を服用します。

予防法は?

外耳炎は多くの場合、過度の耳掃除が原因となります。耳掃除をする場合は月1回程度とし、入浴後に綿棒で軽くこする程度で十分です。また、長時間のイヤホン使用を控えることや、補聴器のこまめな手入れも外耳炎の予防に有用です。

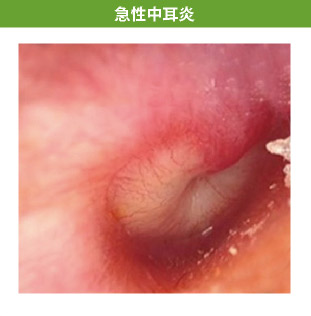

どんな病気?

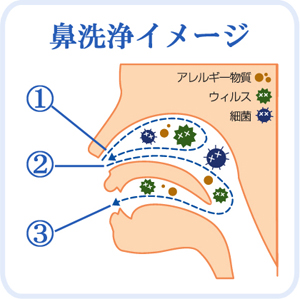

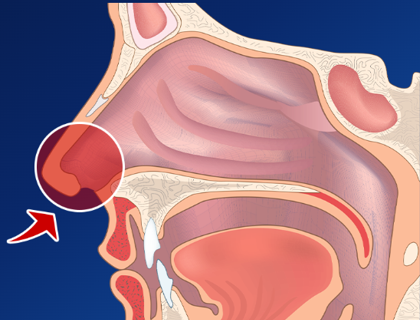

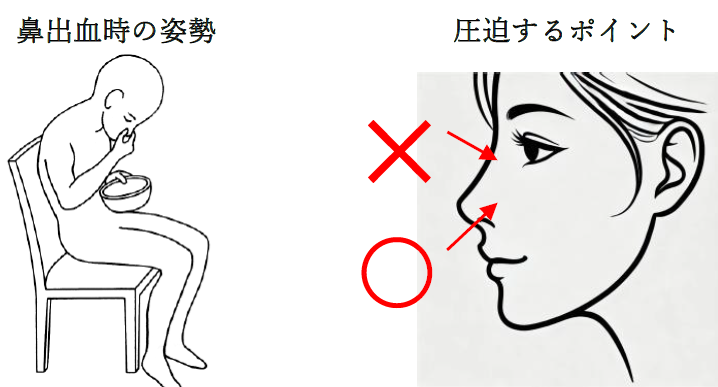

風邪を引いた後、鼻と耳をつなぐ「耳管」を通じて細菌やウイルスが中耳に侵入し、炎症を起こします。主な症状は耳痛、難聴、耳閉感で、進行すると耳漏がみられることもあります。多くは抗菌薬を用いた治療が必要となります。

原因は?

風邪を引くと鼻、のどに細菌やウイルスが増殖します。鼻と中耳は耳管とよばれる管でつながっており、鼻すすりや強い鼻かみを繰り返すことで中耳に細菌やウイルスが侵入し、中耳内部に膿が溜まることで発症します。

症状は?

耳痛(耳の痛み)、難聴(聞こえの悪化)、耳閉感(耳がつまる感覚)がみられ、進行すると耳漏(耳だれ)が出現し、炎症が強い場合、発熱を伴います。乳幼児では、耳を触る仕草や不機嫌な様子がサインになります。治療により膿がなくなったあとも、液体が溜まる滲出性中耳炎(しんしゅつせいちゅうじえん)に移行することがあります。

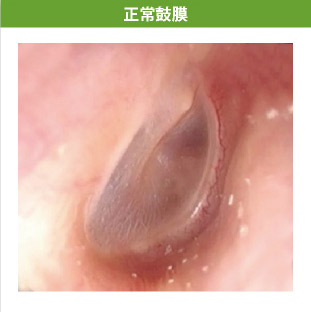

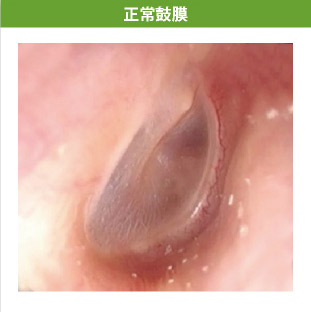

※画像:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- ティンパノメトリー:鼓膜の張り具合を測定します。

- 培養検査:耳だれがある場合、原因菌を特定します。

- 鼻内視鏡検査:鼻水の状態を確認します。

治療法は?

- 軽症:3日間薬を使わずに観察し、治りが悪ければ抗菌薬を3~5日服用します。

- 中等症:抗菌薬を3~5日間服用し、治りが悪ければ抗菌薬の種類を変更します。

- 重症:抗菌薬を3~5日間服用し、必要に応じて鼓膜切開を行なうことがあります。治りが悪ければ抗菌薬の種類を変更します。

どんな病気?

慢性中耳炎は、鼓膜に穴が開くことで難聴や耳だれが生じやすくなる病気です。幼少期の中耳炎の反復や、鼓膜チューブの留置後、耳かきなどの外傷が原因となります。

原因は?

幼少期の中耳炎反復、滲出性中耳炎のチューブ挿入術、耳かき外傷などが原因で鼓膜に穴が形成されます。

症状は?

難聴(聞こえの悪化)や耳漏(耳だれ)が見られ、長期的には内耳の障害を生じ難聴が悪化することがあります。

※画像:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

※画像:日本医事新報社

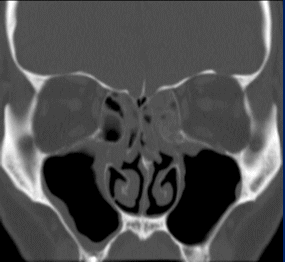

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- CT検査:中耳の状態を確認します。

- 培養検査:耳漏がある場合、原因菌を特定します。

治療法は?

- 薬物療法:耳漏がある場合、抗菌薬またはステロイドの点耳薬を使用します。耐性菌により点耳薬が効きにくくなった場合、週1~2回程度で耳内の洗浄が必要になります。

- 鼓膜形成術:耳漏の予防、聴力の改善を目的とした手術です。耳漏を繰り返す場合や、聴力改善が見込める場合、手術加療が可能な医療機関をご紹介いたします。

どんな病気?

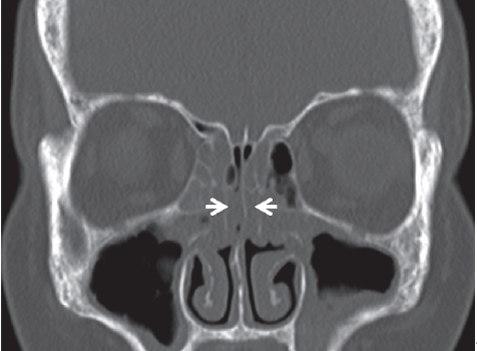

滲出性中耳炎は、風邪や副鼻腔炎などによる耳管の機能不全が原因で、中耳に液体が溜まる疾患です。主な症状は難聴や耳閉感です。薬物療法で改善しない場合、鼓膜の処置が必要となります。

原因は?

耳管(耳と鼻をつなぐ管)の機能不全で発症します。小児ではアデノイド増殖や副鼻腔炎が原因となり、成人では風邪、副鼻腔炎などの感染症の他、上咽頭腫瘍などが原因となることがあります。

症状は?

難聴(聞こえの悪化)、耳閉感(耳がつまる感覚)がみられ、痛みはありません。耳鳴りや自声強調(自分の声が響く)などがみられることもあります。

※画像:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

※画像:日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

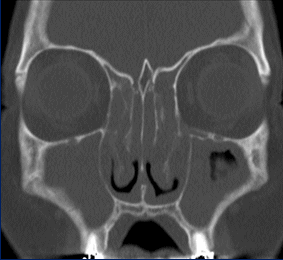

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- ティンパノメトリー:鼓膜の張り具合を測定します。

- 鼻内視鏡検査:必要に応じて上咽頭の状態を調べます。

- CT検査:治りが悪い場合、側頭骨の状態を調べます。

治療法は?

- 薬物療法:抗菌薬や去痰剤を服用します。アレルギー性鼻炎がある場合はその治療も行います。

-

鼻処置・ネブライザー治療:鼻の感染症が原因の場合に有用です。

- 鼓膜切開:薬物療法で改善しない場合、局所麻酔下に鼓膜切開を行い、中耳に溜まった液体を排出させます。

-

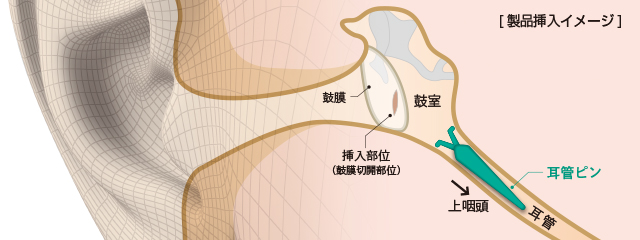

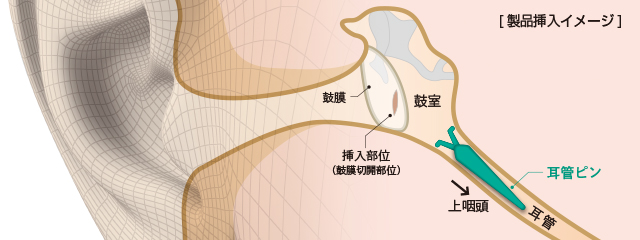

鼓膜換気チューブ挿入術:鼓膜切開をしても繰り返す場合や、小児の3か月以上続く滲出性中耳炎には、鼓膜換気チューブの挿入が必要となることがあります。

※画像:小児滲出性中耳炎ガイドライン2022版

どんな病気?

耳管機能不全症は、耳と鼻をつなぐ耳管の機能が低下することで、中耳の圧力調整がうまくいかなくなる病気です。これにより、耳閉感や自声強調などの症状が現れます。

耳管機能不全症は、耳管狭窄症と耳管開放症の2つに分類され、それぞれ治療法が異なります。

原因は?

耳管は耳と鼻をつなぐ30~40mm程度の管で、普段は閉じていますが、つばを飲み込む時やあくびをするときに開き、外気と中耳の圧力を調整します。耳管が開きにくくなると耳管狭窄症、閉じにくくなると耳管開放症となります。

- 耳管狭窄症:風邪による急性鼻炎やアレルギー性鼻炎、副鼻腔炎、上咽頭炎などが原因となります。

- 耳管開放症:急激な体重減少や経口ピルの内服、ストレス、更年期障害などが原因とされています。成人女性に多く見られ、妊娠中にも発症することがあります。

症状は?

「トンネルに入ったときのような」「高い山に登った時のような」と表現される耳閉感(耳がつまる感覚)や自声強調(自分の声が響く)、自己呼吸音聴取(自分の呼吸音がうるさく聞こえる)などが生じます。滲出性中耳炎に移行した場合は難聴や耳鳴も伴います。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- ティンパノメトリー:鼓膜の張り具合を測定します。

- 鼻内視鏡検査:耳管の入口である上咽頭の状態を確認します。

-

CT検査:側頭骨や耳管周囲の状況を確認します。当院では耳管の評価に有用な座位CT検査を導入しています。

- 耳管機能検査:耳管の機能を評価します。

治療法は?

- 耳管狭窄症:鼻の奥にある耳管入口周囲の炎症を抑えるための薬物療法やネブライザー療法を行います。

-

耳管開放症:生活指導や薬物療法、生理食塩水点鼻療法などを行います。近年、手術療法も選択肢の一つとなっています。

※画像:富士システムズ株式会社

どんな病気?

加齢性難聴は、年齢とともに徐々に進行する難聴です。40代から少しずつ聴力が低下し、75歳以上の約半数の方が難聴に悩むようになるといわれています。

内耳の感覚細胞の減少が原因とされ、現時点では聞こえを改善させる治療はありませんが、補聴器の装用が有効です。

原因は?

加齢による内耳の感覚細胞の減少が主な原因とされています。高血圧や糖尿病などの生活習慣病や遺伝的要因、騒音などの周囲の環境要因も影響を与えることがあります。

症状は?

ゆっくりと進行する両耳の難聴で、初期にあまり聞こえにくさを自覚することはありません。特に高い音から聞こえが悪くなり始め、電子体温計などの電子音が聞こえない、などの症状が特徴的です。難聴が進行すると、耳鳴りを感じることがあります。

検査は?

- 耳鏡検査:耳の中、鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- 語音聴力検査:日常会話で使われる言葉の聞き取りやすさを調べる検査です。

治療法は?

現在の医学では、いったん傷ついた内耳の感覚細胞を回復させる方法は確立されておらず、失われた聴力を元に戻すことはできません。難聴をそのままにしておくと、日常生活に支障をきたすだけでなく、認知症やうつ病のリスクが高まることが報告されています。

しかし、補聴器を使用することで、聞こえを補うことは可能です。ただし、難聴の程度や状態は人によって異なるため、他人の補聴器を借りたり、調整されていない補聴器を使ったりしても、十分に聞こえるようにはなりません。

補聴器は、補聴器相談医の診断を受けたうえで、認定補聴器技能者が常駐する施設で適切に作成・調整することが大切です。

当院では、プライバシーに配慮した個室で補聴器の相談を行っており、認定補聴器技能者とじっくりお話ししながら、ご自身に合った補聴器を選ぶことができます。

どんな病気?

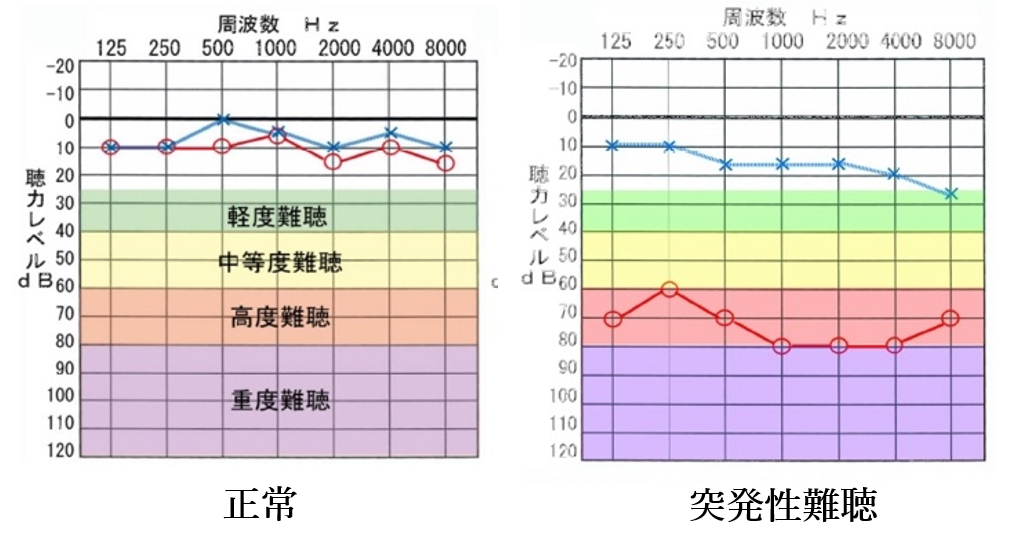

突発性難聴は、突然片耳の聞こえが悪くなる原因不明の難聴です。内耳の障害が原因とされ、難聴の他に耳鳴りや耳閉感、めまいを伴うことがあります。治癒率は約30%とされています。

原因は?

ウイルス感染や内耳の血液循環不全が考えられていますが、詳しい原因は不明です。

症状は?

突然発症する片耳の難聴で、耳鳴り、耳閉感、めまいを伴うことがあります。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- MRI検査:治りが悪い場合に行います。

<突発性難聴の聴力>

※画像:https://www.izima.jp/blog/2017/07/post-404-522328.html

治療法は?

- 薬物療法:ステロイド剤、代謝改善薬、ビタミン剤、血流改善薬などを使用します。

- ステロイド鼓室内投与:鼓膜に穴を開けてステロイド剤を注入します。

- 高気圧酸素療法:高気圧カプセルに入り、内耳の血液循環を改善します。

*早期治療が重要で、発症後7日以内の治療開始が推奨されています。

低音障害型感音難聴(ていおんしょうがいがたかんおんなんちょう)

どんな病気?

突然発症する低音域の難聴です。片耳で発症することが多いですが、両耳に生じることもあります。内耳にある蝸牛(かぎゅう)とよばれる器官の障害が原因で、耳閉感、難聴、耳鳴りなどを感じます。

特に女性に多く見られる病気で、適切な治療で改善することが多いですが、再発することがあります。

原因は?

内耳には、聞こえをつかさどる蝸牛(かぎゅう)と呼ばれる器官があります。蝸牛の内部には膜迷路とよばれるリンパ液が流れる構造物があり、そこがむくむ内リンパ水腫が病態と考えられています。

過労やストレスが関係している可能性があります。

症状は?

突然生じる低音域の難聴で、耳閉感(耳がつまる感覚)を感じることが多いです。その他に耳鳴りや自声強調(自分の声だけが大きく聞こえる現象)を感じることがあります。めまいを伴う場合、メニエール病という疾患が疑われます。

治療により回復した後も、同じ症状を繰り返すことがあります。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- ティンパノメトリー:鼓膜の張り具合を調べます。

治療法は?

内リンパ水腫を改善させる目的で、利尿剤、代謝改善薬、ビタミン剤などを服用します。難聴が中等度以上の場合、ステロイド剤を服用します。ステロイド剤は数日おきに量を減らしていき、7~10日間程度服用します。

利尿剤のイソソルビドは独特の風味のため、冷やして飲む、冷たい水で2倍程度に薄める、オレンジジュース、コーラ、スポーツ飲料などに混ぜるなどの工夫で飲みやすくなります。利尿剤が飲めない場合、漢方薬を服用することもあります。

どんな病気?

メニエール病は、内耳の障害によって引き起こされる病気で、内リンパ水腫が主な病態と考えられています。難聴、耳鳴り、耳閉感を伴い、めまい発作を繰り返すという特徴があります。

原因は?

内耳には、聞こえをつかさどる蝸牛と、平衡感覚をつかさどる三半規管・前庭があります。その内耳の中には、膜迷路とよばれるリンパ液が流れる部分があり、ここがむくむ内リンパ水腫がメニエール病の主な病態と考えられています。

過労や睡眠不足、ストレスのほか、天候や気圧の変化に関連があるとされ、冬と春に発作が多く生じるといわれています。

症状は?

めまい(回転性または浮動性)や、吐き気の他、難聴、耳閉感、耳鳴りを生じます。

これらの症状は1回だけではなく、発作を繰り返します。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

-

平衡機能検査:目の動き(眼振)から平衡感覚を調べます。

赤外線CCDカメラ

- 重心動揺計:体のバランスを評価します。

治療法は?

-

薬物療法:内リンパ水腫を改善させる目的で、利尿剤、代謝改善薬、ビタミン剤などを服用します。難聴が中等度以上の場合、ステロイド剤を服用します。

利尿剤のイソソルビドは独特の風味のため、冷やして飲む、冷たい水で2倍程度に薄める、オレンジジュースやコーラ、スポーツ飲料などに混ぜるなどの工夫で飲みやすくなります。利尿剤が飲めない場合、漢方薬を服用することもあります。

-

生活習慣の改善:栄養バランスの良い食事をとり、適度な運動、十分な睡眠、積極的な水分摂取(1日2リットル目標)を心がけましょう。

- 栄養バランスのよい食事

- 減塩

- 水分摂取(1日2Lを目標)

- 十分な睡眠時間の確保

- 適度な運動(歩く、泳ぐなどの有酸素運動を30分、週2,3回程度)

- ストレス発散

-

中耳加圧療法:難治性のメニエール病の方が対象となる鼓膜マッサージ器を用いた治療法です。1日2回、1回あたり3分間鼓膜をマッサージします。保険診療で3割負担の方の場合、8,000円/月程度の費用が発生します。耳に傷がある、鼓膜に穴がある、メニエール病以外の方は使用できません。また、器械の準備に時間がかかります。

第一医科株式会社

- 手術療法:頻回にめまい発作を繰り返し、薬物療法や生活習慣改善などで改善が見られない場合、「内リンパ嚢開放術」とよばれる手術治療が検討されます。

どんな病気?

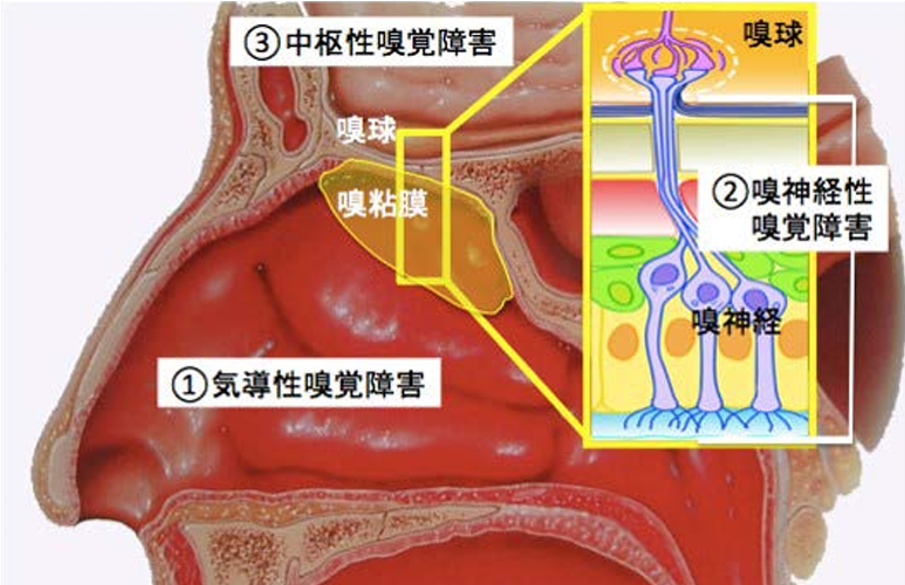

耳鳴りとは、実際には音が鳴っていないのに音が聞こえる現象を指します。多くの場合、難聴に伴って生じ、完治は難しいとされています。カウンセリングや音響療法などの治療が有用ですが、薬物療法を併用することもあります。

原因は?

音は外耳・中耳を通って内耳に伝えられ、蝸牛で電気信号に変換されます。難聴になると脳への電気信号が減り、脳は減った電気信号を元に戻そうと過度に興奮します。この脳の過度の興奮を耳鳴りとして感じます。

※画像:耳鳴りハンドブック リオン株式会社

症状は?

「ピー」「ジー」「ゴー」などの耳鳴りが聞こえます。多くは難聴に伴って生じますが、難聴の自覚がない場合もあります。拍動性耳鳴の中には血管の病気や筋肉のけいれんが原因となる場合があります。耳鳴りへの意識の集中やストレス、不安、過労、不眠などが症状を悪化させます。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- 耳鳴検査:耳鳴りの大きさや周波数を測定します。

- CT検査:側頭骨の状態を調べます。

- MRI検査:脳の状態を調べます。

治療法は?

- 耳鳴りに対する理解:耳鳴りの原因や発生のメカニズムを理解し、過度に不安を感じないようにします。ストレス、不安、過労、不眠などを取り除くことが大切です。

- 薬物療法:突発性難聴などの急性難聴が原因の場合、ビタミン剤や血流改善薬、ステロイド製剤を使用します。必要に応じて抗不安薬、睡眠導入剤、漢方薬などを使用します。

- 音響療法:補聴器やサウンドジェネレーター、自然の音を利用して耳鳴りを軽減します。

耳鳴り改善のための生活の工夫

長い目でみる:耳鳴りは日々変化するため、治療効果に一喜一憂せず長い目で見ることが大切です。

- 耳鳴りの大きさを確認しない:耳鳴りの程度を確認する習慣をやめ、意識を集中させないようにしましょう。

- やりたいことをやる:趣味や運動など、自分が好きなことに集中し、耳鳴りが気にならない時間を増やしましょう。

良性発作性頭位めまい症(りょうせいほっさせいとういめまいしょう)

どんな病気?

良性発作性頭位めまい症(BPPV)は、耳の奥にある半規管というバランス感覚器の中に耳石と呼ばれる極小のカルシウムの粒が混ざり、その粒が転がることでぐるぐるとしためまいが生じる病気です。若い方からお年寄りまで幅広い年齢層の方が発症します。

原因は?

耳石と呼ばれる炭酸カルシウムの小さな粒が半規管に迷入することで発症します。頭部への衝撃や、骨粗鬆症などの加齢に伴う変化が原因と考えられています。

症状は?

起き上がる時や寝返りで回転性めまいが数秒から数十秒続きます。通常は難聴や耳鳴りなど、他の耳の症状は伴いません。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- 平衡機能検査:目の動き(眼振)から平衡感覚を調べます。

- 重心動揺計:体のバランス感覚を評価します。

治療法は?

- 運動療法:基本的な治療は運動療法となります。寝起きの運動、前後の運動、寝返りの運動を繰り返すことで症状を改善します。

- 薬物療法:めまいによる吐き気を和らげる目的で抗めまい薬や吐き気止めを服用します。

どんな病気?

めまい症状が3か月以上続く場合は慢性めまいと呼ばれます。回転性めまいよりもふらつきなどの浮動性めまいが多く、様々な原因があります。原因疾患によっては薬物療法で効果が得られにくく、リハビリが有効とされています。

原因は?

慢性めまいの原因は複数あり、近年ではPPPD(持続性知覚性姿勢誘発めまい)と呼ばれる新しい疾患概念が提唱され、慢性めまいの原因として最多とされています。その他に、前庭神経炎などの強いめまいの後で長期間めまい症状が続く代償不全、加齢による平衡感覚の低下である加齢性前庭障害、精神的な不安からくる心因性めまいや、脳血管障害後遺症などが知られています。

症状は?

回転性めまいのような強いめまいではなく、「ふわふわする」「地に足が着いていない」「真っ直ぐに歩けない」などの症状があります。

検査は?

- 耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- 平衡機能検査:目の動き(眼振)から平衡感覚を調べます。

- 重心動揺計:体のバランスを評価します。

治療法は?

PPPDや心因性めまいなどは高次の医療機関で精査の上、適切な薬物療法が必要となります。強いめまいの代償不全や、加齢性前庭障害ではリハビリが有用です。

末梢性顔面神経麻痺(まっしょうせいがんめんしんけいまひ)

どんな病気?

顔面神経にウイルスが感染し、顔の動きが悪くなる病気です。顔面麻痺単独の場合はベル麻痺、耳の湿疹や難聴、めまいを伴う場合はラムゼイ・ハント症候群と呼ばれます。

※画像:顔面神経 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会

原因は?

顔面神経がウイルス感染や外傷によりダメージを受けることで発症します。ベル麻痺、ハント症候群、外傷性麻痺が主な原因です。

症状は?

顔面麻痺、耳痛、耳周囲の湿疹、難聴、めまい、目の乾燥、味覚異常などが見られます。

※画像:https://twitter.com/rockybabyto/status/800269623606116352

検査は?

耳鏡検査:鼓膜の状態を確認します。

- 聴力検査:聞こえの程度を調べます。

- 表情筋スコア:麻痺の程度をスコア化し評価します。

- 電気生理検査:麻痺の治りやすさ(予後)の評価のための検査です。

- CT、MRI検査:頭の中や、顔面神経の通り道である耳の奥、耳下腺周囲に異常がないか調べます。

治療法は?

- 薬物療法: ステロイド剤、抗ウイルス薬、代謝改善薬、ビタミン剤などを使用します。

- 手術療法: 予後不良(治りが悪いと予想される)の場合、顔面神経減荷術が適応されることがあります。

- リハビリテーション: マッサージ、温熱療法、バイオフィードバック療法などを行います。